|

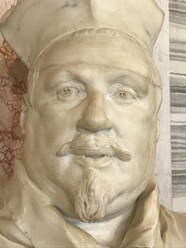

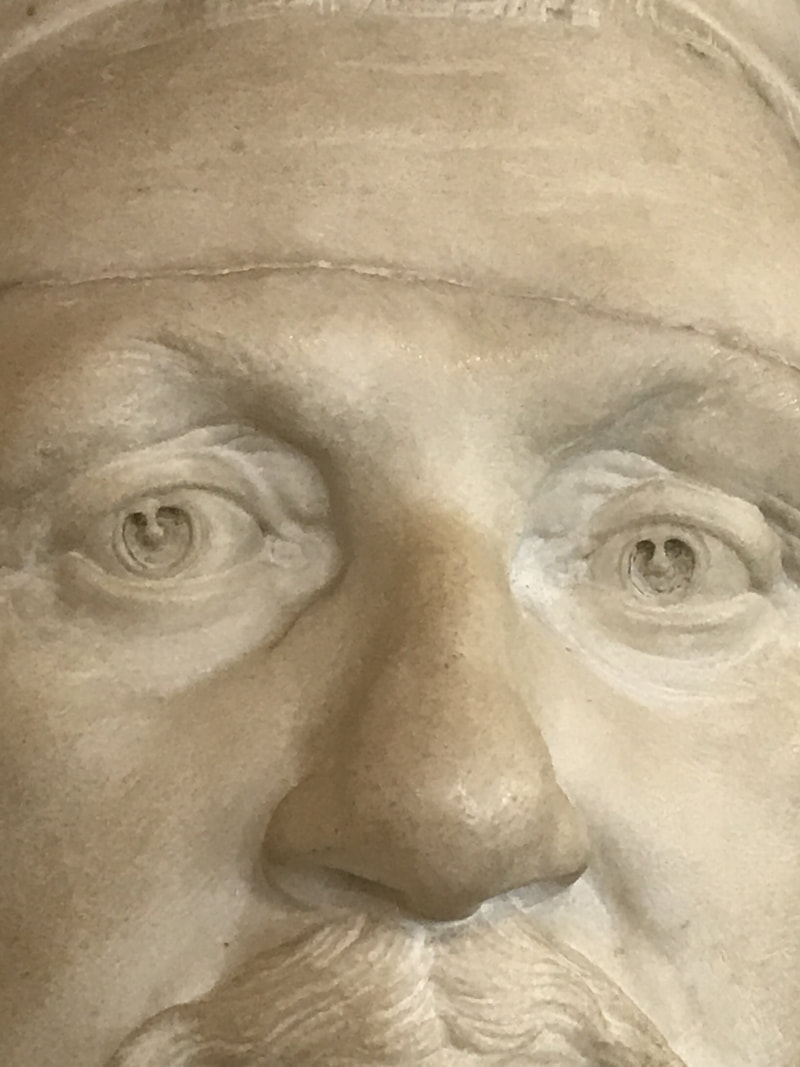

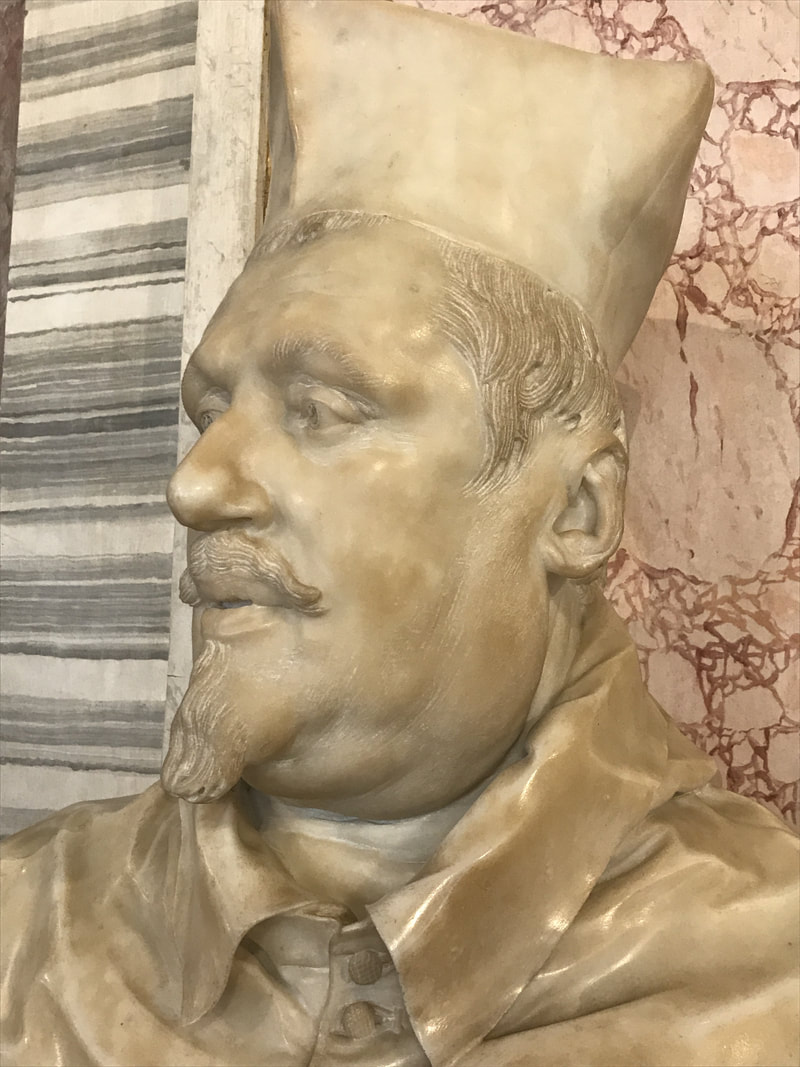

Pietà Rondanini, Castello Sforzesco, Milano. Questa scultura di Michelangelo resta, per me, una delle più misteriose opere del Maestro. La parte inferiore è praticamente finita, mentre quella superiore è appena abbozzata. Il braccio destro del Cristo è finito sul lato anteriore, ma ancora improgionato nel marmo sul retro (così come era solito scolpire Michelangelo). Tuttavia, la parte superiore del braccio è chiaramente disallineata dal busto. Inoltre, la porzione superiore del gruppo appare chiaramente sproporzionata rispetto alla parte inferiore, caratterizzata dalle lunghe gambe del Cristo. Quest'opera è nota per essere l'ultimo lavoro su cui si è applicato Michelangelo, che vi lavorò fino a pochi giorni dalla morte (morì a 89 anni, un'età eccezionale per quei tempi). Michelangelo stava cercando di realizzare, già da alcuni anni, un'opera da far collocare sulla sua tomba. La mia personale opinione è che il gruppo sia stato "completato" da qualche zelante artista, od interessato mercante, ne tentativo di accrescere il valore dell'opera, già rotta. Forse la ruppe lo stesso Michelangelo, insoddisfatto del lavoro per via di qualche difetto. O forse la ruppe quando si rese conto che non avrebbe completato l'opera in tempo, prima di morire. Pietà Rondanini.

Castello Sforzesco, Milan (Italy). This sculpture by Michelangelo Buonarroti is, to me, one of the most misteryous works of The Master. The lower part of the marble block is almost finished, while the upper part is roughly unfinished. The right arm of the Christ is finished on the front-side, and totally unworked on the back (in coherence with Michelangelo's working-way). However, the upper part of the arm is clearly unaligned to the bust. Furthermore, the proportions of the upper part of the block are clearly wrong, if comparated with the length of the legs of the Christ. This sculpture is recognized as the very last work of Michelangelo, who was attempting to make a sculpture for his own tomb. Hystorians says that Michelangelo worked on this piece until the last days of his long life (he died 89 old, an exceptional age in those times). My personal opinion is that some zelant artist (or interested merchant) tempted to finish this piece, in order to give more value to the statue. Perhaps the sculpture has been broken by Michelangelo himself, unsatisfied of some defect of the work, or simply conscious of the impossibility to finish the work in time.

3 Commenti

'Come la pittura, anche la scultura ha la possibilità di vibrare in mille spezzature di linee, di animarsi per via di sbattimenti d'ombre e di luci, più o meno violenti, d'imprigionarsi misteriosamente in colori caldi e freddi - quantunque la materia ne sia monocroma.'

Medardo Rosso Medardo Rosso (1858-1928) fu il principale esponente dell'impressionismo in scultura. Nato a Torino, visse e lavorò a Parigi, dove venne a contatto con il movimento impressionista. Influenze dell'Impressionismo in scultura si trovano anche nelle opere di Degas, Renoir, Rodin e Bourdelle. Nessuno di questi fu però in grado di sviluppare una propria declinazione della corrente impressionista come Medardo Rosso. Sua peculiarità, l'uso di cera applicata su sagome in gesso per rendere un effetto vibrante, morbido e dai contorni indefiniti. Questa tecnica risultò particolarmente efficace nella resa dei contrasti tra luci ed ombre, opacità e trasparenza. Il materiale ideale per un artista impressionista. Tuttavia, la cera è un materiale instabile, facilmente deteriorabile nel tempo. Molto contemporaneo, in tal senso (alla Biennale di Venezia l'artista Roberto Cuoghi ha esposto delle sculture in materiale organico, simile ad un impasto per il pane, volutamente degradabili), ma forse non il massimo per un collezionista attento anche alla conservazione dell'opera nel tempo. Per questa ragione le opere di Medardo Rosso in "cera su gesso" sono oggi conservate in teche di cristallo. Per Medardo Rosso, probabilmente questa tecnica presentava anche un vantaggio economico, dal momento che gli consentiva di realizzare "in proprio" repliche delle sue opere a basso costo, senza dover incorrere nei costi di fonderia. Una magnifica collezione di sue opere è conservata presso la GAM di Milano. Tra i suoi soggetti preferiti, i volti dei bambini.

E' un'ipotesi che ultimamente viene assi discussa.

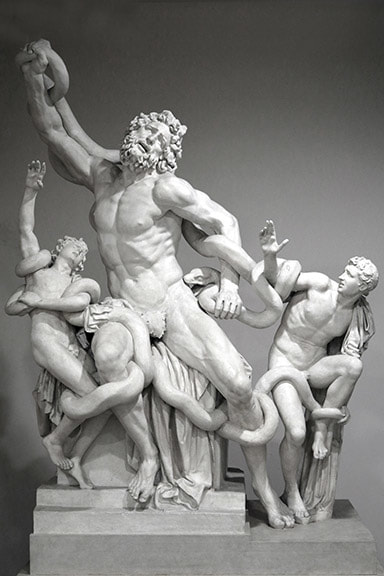

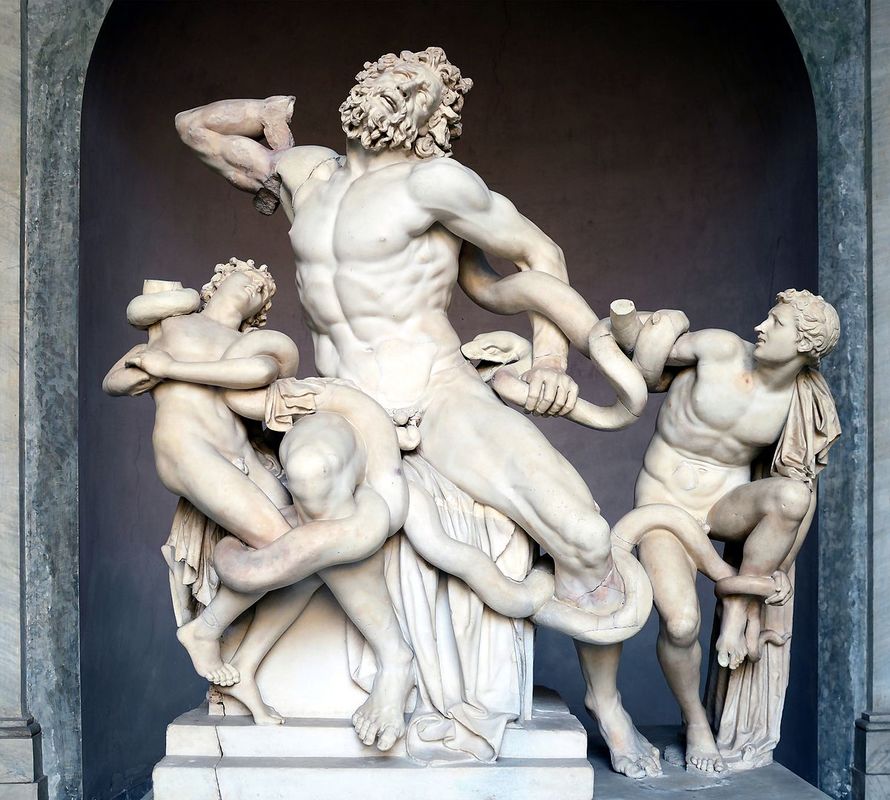

Personalmente la trovo molto intrigante, e verosimile. Il Lacoonte fu rinvenuto casualmente in una voragine creatasi all'improvviso nel terreno di una vigna fuori Roma nel 1506, in un terreno privato. Casualmente, si trovava in quei giorni a Roma il giovane Michelangelo, che subito accorse al rinvenimento. La scoperta suscitò scalpore, perché lo stesso Plinio aveva decantato quest'opera, ai tempi data per dispersa. Vi sono numerose affinità tra il Lacoonte e le sculture di Michelangelo (sia per composizione, che per raffigurazione), e poche affinità tra il canone ellenistico e quest'opera. Ma soprattutto, vi sono molti indizi ed incongruenze che oggi siamo in grado di apprezzare, che lasciano propendere per questa ipotesi. Non ultimo il rinvenimento nel 1905 di un pezzo mancante, corrispondente proprio al bozzetto "suggerito" (ma non troppo) da Michelangelo per il completamento del gruppo scultoreo. E poi, l'opera non fu pagata per il prezzo inizialmente concordato.. ed uno dei prigioni presenta analogie impressionanti con la posa del Lacoonte. Insomma, si potrebbe scriverne un romanzo... Ne ha scritto bene Alberto Cottignoli. Qui trovate un rimando al suo sito web. |

Feed RSS

Feed RSS